牛弘配资

牛弘配资

中安在线、中安新闻客户端讯 “国将不保,家亦焉能存在?”在合肥市高河埂社区红色文化长廊,两封泛黄的家书静静列于其上,红色的展牌标注着它们的特殊意义——这是抗日名将蔡炳炎留给家人的“传家宝”,更是用热血书写的家国记忆。近日,蔡炳炎烈士的孙女胡清向中安在线记者讲述了“传家宝”背后的故事,揭开了一段跨越八十余载的英雄往事。

血染家书:“国将不保,家亦焉能存在”

在合肥市大蜀山革命公墓纪念碑旁,坐落着抗日烈士蔡炳炎的雕像。

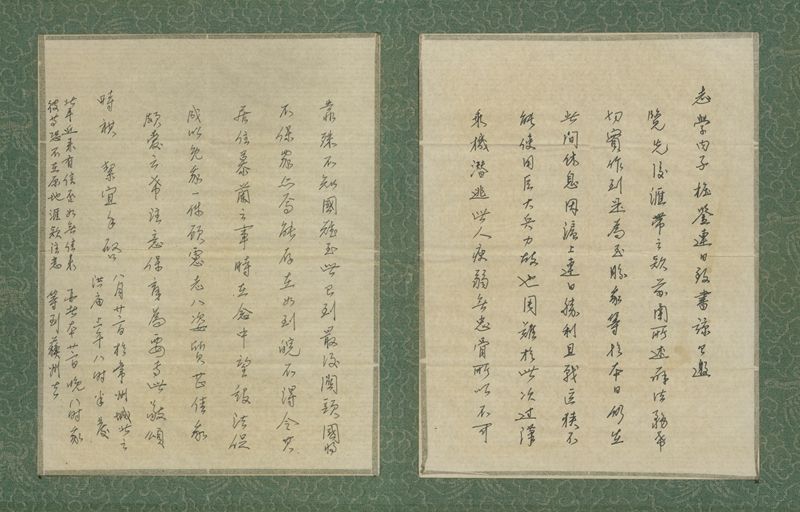

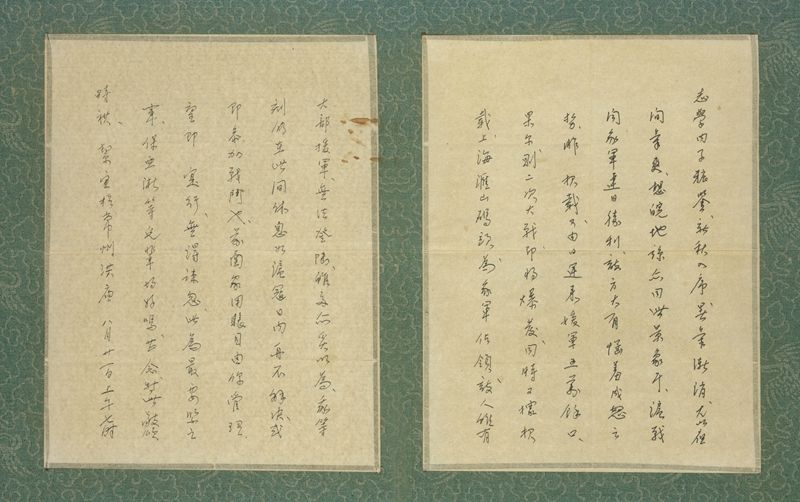

“连日致书牛弘配资,谅已邀揽,先后汇带之款,前函所述办法,务希切实作到,是为至盼......”雕像前,胡清手捧家书,蔡炳炎的字迹刚劲有力。1937年8月22日,这位黄埔一期学员、201旅少将旅长在常州城北洪庙写下最后一封家书。彼时淞沪会战已爆发十日,日军援兵不断涌入,前线战事胶着。蔡炳炎主动请战,抗击日军。

“殊不知国难至此,已到最后关头,国将不保,家亦焉能存在。”家书中,蔡炳炎没有提及战场的惨烈,却以“国与家”的辩证叩击人心。他同时交代了女儿的婚事、家庭账目的管理,甚至细致地提到“老八(即胡清的父亲蔡浙生)资质甚佳,我颇爱之希注意保育为要”。这些琐碎的家事,成为他留给妻小的最后牵挂。

写下家书后不久,蔡炳炎率部在淞沪战场与日军展开殊死搏斗,流弹击中了他的身躯。蔡炳炎壮烈牺牲,勤务兵冒死将其遗体背下战场,经上海、安庆辗转运回合肥老家。“爷爷牺牲时,父亲才8个多月大。”胡清一边抚摸着家书,声音哽咽,“这两封家书,是爷爷留给我们不多的念想。”

跨越时空:永不灭的家国情怀

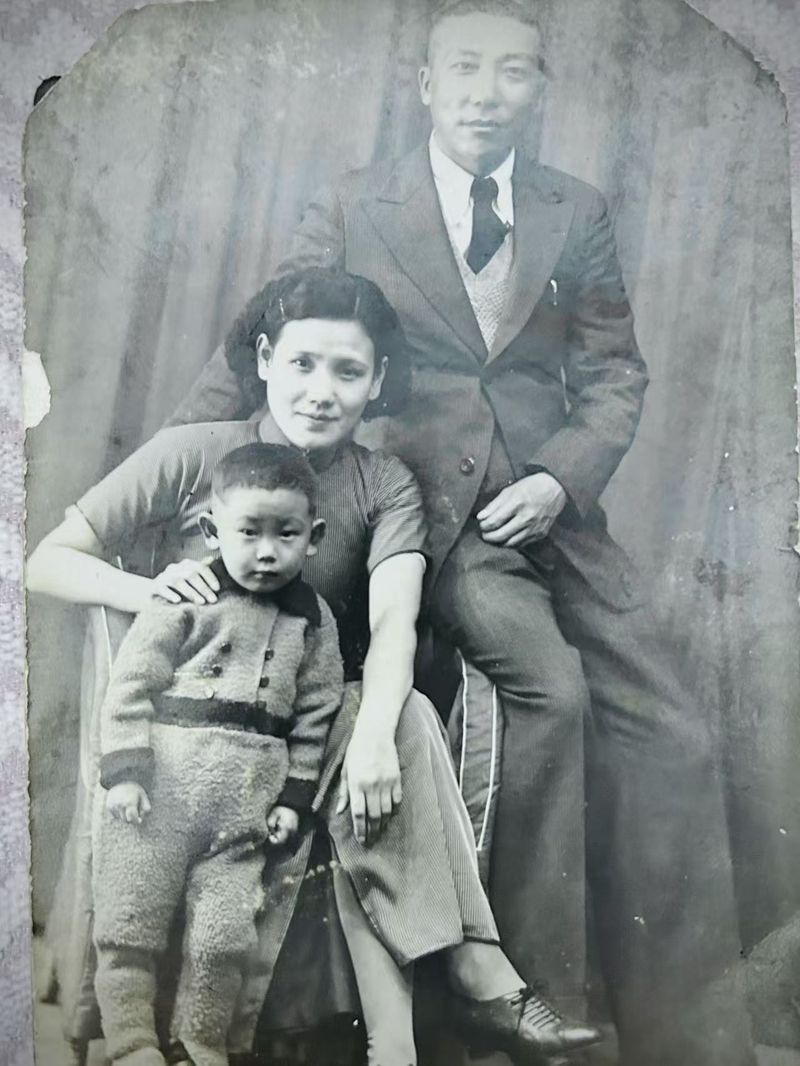

“父亲直到40多岁,才通过奶奶带回的照片知道爷爷的模样。”胡清回忆,1937年蔡炳炎牺牲后,妻子赵志学带着长子前往美国,年幼的蔡浙生则留在合肥由亲戚抚养。直到上世纪80年代,始终未改国籍的赵志学返乡,才将珍藏多年的老照片交给儿子。“奶奶告诉他,‘你很像你的父亲’。”胡清也同样有着瘦长的面颊和高挺的鼻子。

这份爱与思念,跨越时空,坚如磐石。赵志学终身未改嫁,将两封家书装裱后放在床边,无论迁居哪里,都随身携带。“奶奶常说,这是爷爷用命换来的念想,不能丢。”胡清说,上世纪80年代,赵志学将家书与蔡炳炎用过的派克钢笔捐给中国革命博物馆和中国人民抗日战争纪念馆,“她觉得,这些东西属于国家,应该让更多人看见。”

精神传家:从“三爱”家风到见义勇为

在蔡家,传家宝不仅是文物,更是精神的载体。蔡浙生已去世,在世时他常对子孙说,“父亲有‘三爱’精神——爱国、爱民族、爱家。”蔡浙生自己也身体力行,先后加入民革和共产党,担任合肥市政协委员,积极联络海外华侨回国投资。2015年,蔡浙生曾作为抗日英烈家属,受邀参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵仪式,坐在阅兵车上驶过天安门广场。

这种家国情怀在家族中代代相传。在蔡炳炎故居原址附近有一条炳炎路。2023年秋天,胡清的弟弟蔡文革在炳炎路附近救起一名落水妇女,因事迹突出获评瑶海区“见义勇为英雄”以及“合肥好人”。“我们从小在南淝河岸边长大,水性好是一方面,但更重要的是,爷爷的精神一直在影响着我们。”胡清说。这一事件还曾引发网友热议:“英雄的后代也是英雄!”

如今,蔡家的第五代子孙已经十几岁,每逢清明节,胡清和哥哥们都会带着孩子们来到陵园,讲述太爷爷的抗日故事。“我会告诉他们,‘国将不保,家亦焉能存在’不是口号,是先辈用鲜血印证的真理。”胡清指着家书,“现在生活好了,但不能忘了来时的路。”

据了解,胡清正计划将家族保存的家书等资料进行系统性的整理。“这些传家宝承载的不仅是我们一家的记忆,更是一种精神传承。”她说,“希望更多人能从爷爷的故事里,读懂什么是家国情怀。”(记者 徐慧冬 段玉)

杠杆炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。